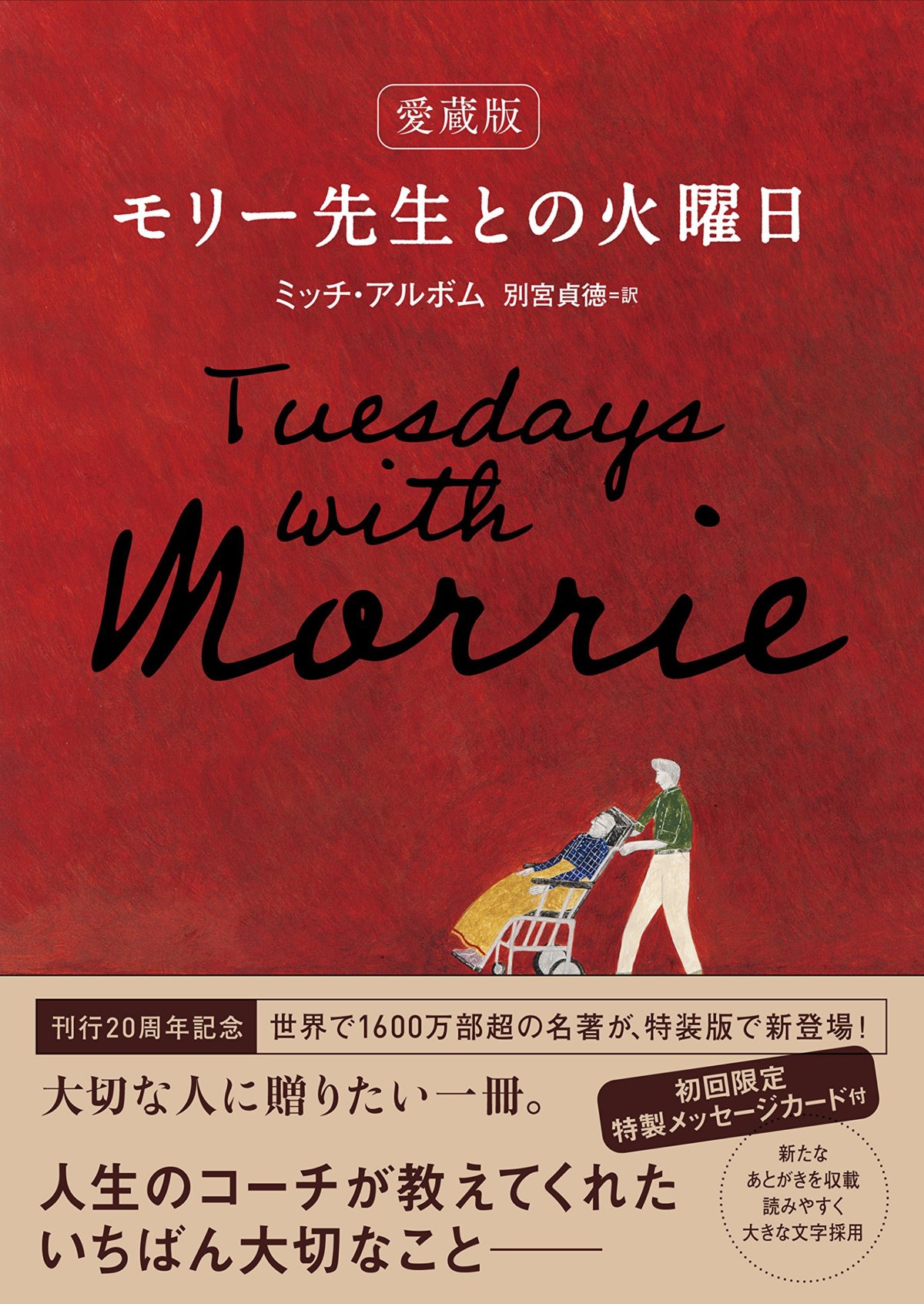

『愛蔵版 モリー先生との火曜日』

ミッチ・アルボム/著 別宮 貞徳/訳

NHK出版/刊

定価1,980円(税込)

私が教職課程を履修したのも、教員になったのも、色々な偶然が重なったからだが、その根底にあるのは多くの良い先生に巡り会ってきたことだろう。「私はあの先生たちの域に達しているだろうか」という自問自答は人生の節目ごとに繰り返してきたが、答えはいつも「まだまだ」となる。

本書は難病ALSに侵されたモリー先生と十六年ぶりに再会したミッチによる、毎週火曜日の病床での授業である。

お説教ではないし、お涙頂戴でもない。二人の対話は必然的に死に関することが多くなるが、あくまで淡々とした筆致で記されており、モリー先生の人生を見つめる暖かなまなざしとユーモアのために重苦しい雰囲気はない。モリー先生の授業語録からいくつか紹介しよう。「人間はあぶないと思うと卑しくなる」「この国では、ほしいものと必要なものがまるっきりごっちゃになっている」「実際の話、人びとがよりどころにする根拠というか、基盤というか、それが今日では家族以外には何もないんだよ」どうだろうか。このコロナ禍へのアドバイスに読めたのは私だけだろうか。

「死するまで教師たりき」モリー先生が自分の墓石に刻むために考えた言葉だ。離れていても、卒業後ずっと会えなくても、生徒にとって教師は一生教師なのだ。モリー先生ほど立派でなくとも、教師ほど人々の人生に影響を与えられる職業はないと励まされた。今は「まだまだ」であっても、いつかお世話になった先生たちに肩を並べる日を目指して教壇に立ち続けよう。

(評・共立女子中学高等学校教諭 金井 圭太郎)

(月刊MORGEN archives2021)