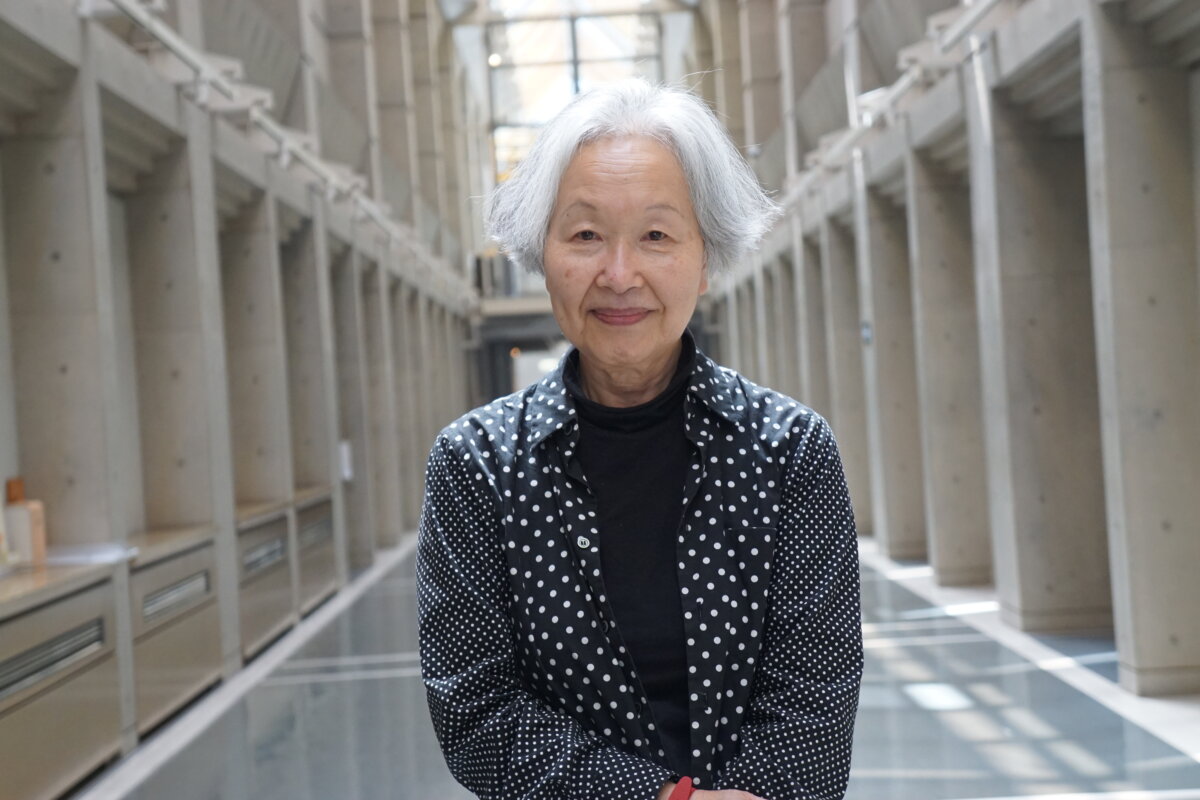

松岡 和子さん(翻訳家)

翻訳文学に出会ったのは11歳のときだ。仲良しの友達と一緒にハマった『赤毛のアン』が始まりだった。その友達と二人してアンの世界と自分たちの日々を重ねながら、ふとこう思った、ああ、外国の物語をこんなふうに日本語にする仕事っていいな。実生の種が芽吹いた瞬間だった。大学は母と同じ東京女子大学の英文科に進んだ。『赤毛のアン』の影響も遠因だが、もう一つ忘れられない記憶がある。小学校4年生のときのことだ。その頃には世の中も落ち着きを見せ始め、母の大学時代の友人たちが声を掛け合って、自分たちの子供らに英語を学ばせることにした。講師は彼女たちの大学時代の恩師のカナダ人女性。その教室は今で言うダイレクト・メソッドで、中学・高校生のクラスと、松岡さん姉妹が入った児童クラスに分かれていた。毎週水曜日に通うのが楽しみだった。このとき体験したネイティヴ・イングリッシュに導かれ、松岡さんの人生の幕は静かに開いていった。

大学ではシェイクスピア研究会に入った。深い理由はない。英文科ならやっぱりシェイクスピアの一本も原文で読まなきゃ、というくらいの動機だ。まだ2年次でシェイクスピアの講義はなかったし、それなら部活でと軽い気持ちで覗いたら、先輩たちが輪読していたのは『ハムレット』。難しくて何がなんだか分からない。そのうえ優秀な先輩がたが粛々と読んでいるとくれば、もうお手上げで、青くなった顔を上げることもできずに踵を返して部屋を出た。ところがちょっと顔を出して逃げ出した2年生を先輩たちは憶えていた。当時、東京女子大のシェイクスピア研究会は毎年新入生歓迎を兼ねて、原語のシェイクスピア劇を上演していた。来年の出し物は『夏の夜の夢』だそうだ。その舞台で、あなた、ボトムをやってちょうだい、と先輩がたは言う。一度は逃げ出したものの、劇に出るのは小さい頃から大好きだった。逃げたはずが捕まっちゃって、と松岡さんは照れ臭そうに笑う。

それからというもの、すっかり演劇の虜になり、3年次では英米の現代劇の特別講義を取り、4年次の卒論ではテーマにテネシー・ウィリアムズを選んだ。情熱は加速を続け、行く行くは演劇の世界で生きてゆきたいという思いは、旗揚げしたばかりの劇団雲の『夏の夜の夢』を見て揺るがぬものになる。錚々たる顔ぶれが繰り広げるシェイクスピア劇の面白さは心を捉えて放さなかった。こうして両親の反対を押し切って飛び込んだ演劇の世界だが、またしても挫折を味わうことになる。演出の夢を持って劇団雲の文芸部研究生になったはいいが、自分には何一つ“武器”がないことを痛感させられる。もう一度シェイクスピアに挑戦しようと一念発起、東京大学大学院への進学を決めた。しかしそこでもシェイクスピアを選ぶことは出来なかったのである。