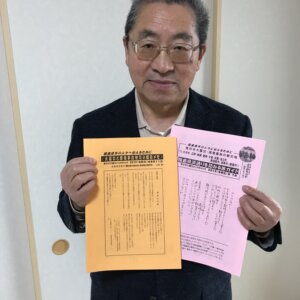

牛窪 多喜雄さん(柔道家、市議会議員)

それから毎日ギターを弾くようになった。後で母に聞くと6時間も7時間も弾いていた。ある晩、食卓につくと、トンカツが並んでいる。昭和の時代、トンカツは特別だ。なんでこんなご馳走が並んでるんだい、怪訝な顔をすると、母は一言、お前が元気になったからよ。その言葉を聞いた途端、全てを理解した。そうか、これまで何も言わなかったのは諦めていた訳じゃなかったんだ。ずっと見ていてくれだんだ。じゃあ俺もなんとか生きよう、強い想いが全身を駈ける。その日のうちに大学を辞め、『東京ヘレンケラー学院』――中途失明者がマッサージを学ぶ職業訓練校に通う事を決めたのだった。

あるがままを人生を生きる

翌朝、両親には行き先を告げず、半年ぶりに家の門をくぐり学院を目指した。ところが、盲目というのは想像以上に不便なものだ。道に迷う、電柱にはぶつかる。なにより、ようやく駅に着いても切符を買う事ができない。駅員を呼ぼうとしても、盲目を悟られるのが恥ずかしい。それでも四苦八苦しながら2週間かけて辿り着いた時には、なんだ俺はまだできるんだ、と喜んだ。真冬の最中、点字も習い始め、4月の入学試験に備える。そうして桜が舞う春には見事合格を決め、初めて父に心づもりを披露した。

「母さんに聞いたら、いつも朝から夕方まで帰らないって……、一体どこ行ってるんだ」怪訝な顔をして父は言った。「これから先を考えて按摩さんになるために学校に行ってるんだ、生きようと思ったんだ……」絞り出すように返すと、父は意外そうな声で答えた。「大学まで行って、そんな事までしなくていいんじゃないのか」ーーその瞬間、全身の血が沸騰するのを感じた。実のところ、それまで自分のこれからに半信半疑だった。本当にやりたい仕事ではない、頭のどこかでそう思っていた――。その言葉を契機に本気で取り組むようになる。10年後、父は、お前に〝頑張れよ″と声をかけたらやらない、とニンマリした。父は息子を見事に誘導したのだ。

学校は五年制だった。青年は昼間は学校、夜は働きに出る。懸命に努力を続けると2年で家を持ち、伴侶を得た。30歳で接骨院を開業。子供の誕生を機に転居を考えるが、必ずしも視覚障害者に親切と言えない社会、世間との軋轢は増すばかり、とうとうノイローゼにかかってしまう。髪は抜け落ち、目ばかり冴えて夜も眠れない。目の下の隈は日に日に濃くなった。そんな折、カウンセラーをする妻の弟が、兄さん、心が疲れたら体も疲れさせたほうがいいよ、とアドバイスをくれた。10年の時を経て柔道は再び始動を迎えることになる。