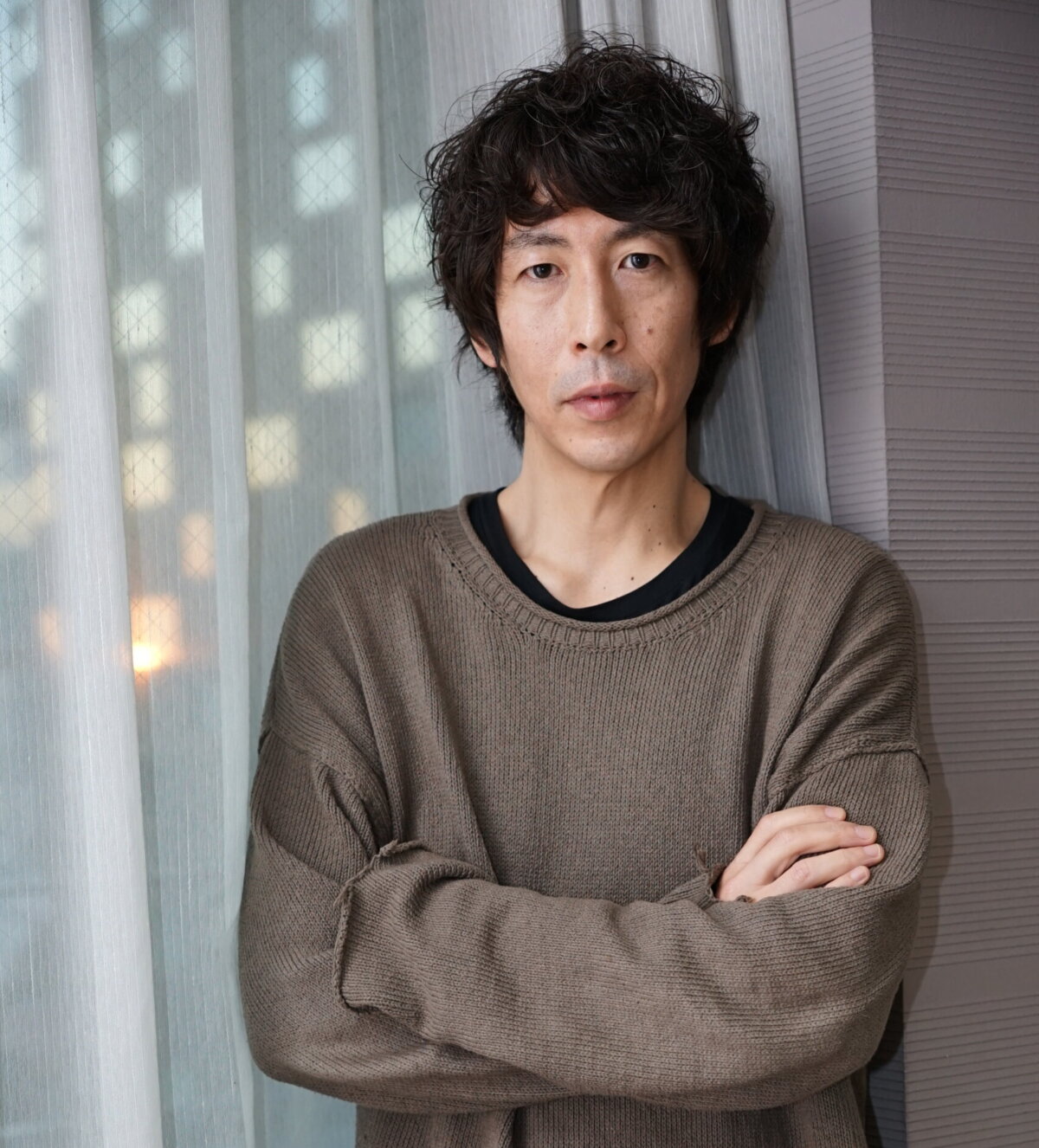

早見 和真さん(小説家)

大学は国学院大学に

大学で野球をやらない、と決めるのは、わりと覚悟のいることだった。野球推薦で行ける良い大学を断らなきゃいけないし、勉強も全然していなかったから、受験で受かるイメージもまるで無いわけです。でも、そこで踏ん張って、一浪の末に大学に入った。で、本を読むことを自らに課したんです。そこから、ようやく何かが突き動いた感じがあった。

そのときの将来の夢は

大学に入ると、まず、一日3冊、本を読もうと決めた。これは、それまでの体育会系のマインドが文科系に置き換わって、そんなかたちで現れたわけです。で、手あたり次第読んでみると、自分はやっぱり小説とノンフィクションが好きだと気付いた。それでも、やっぱり僕がリアリティを感じるのは新聞記者だけだった。視界に広がる〝モノを書く〟の先にあるのは、あくまで新聞記者の道で、小説家なんていうのは、バケモノ級の天才たちのフィールドだと思っていた。

大学生活はどんなふうに

面白いことをしていれば、自ずとその先には書くことが広がってる、と思って過ごしていましたね。それに、とにかく、野球をしていたら出来ない経験をしようと。1日3冊の読書もそう。必ずしも、新聞記者になるのを逆算して動くのではなかったですね。僕らの世代は、沢木耕太郎さんの『深夜特急』に強く影響を受けていて、いわゆる「バックパッカー」と言われる人間が多かった。僕も多分に漏れず、延べ3年近く海外を旅行して歩いた。

大学時代の思い出は

大学1年のころ、ウチの実家が完全に傾いたんです。「ちょっともう、学費も払ってあげられない。悪いけど実家に帰ってきてくれ」電話越しにうなだれる父の言葉を、そのときすべて拒絶した。仕送りは一切いらない。学費も家賃も、全部、自分で働いて出すから—。親父が調子悪いから行きたい海外にいけないなんてダサい……、そんな感覚だった。それから色々考えだして。バイトして海外にいくのは前提として、その海外をお金に変えたい、と思い始めた。それで、それまで、殆ど日記すら書いたことのないような人間だったけど、唯一、〝おじさんに好かれる〟という自分の特性を生かして、出版社にアポなしで売り込みをかけ始めたんです。