「わたしのマンスリー日記」第27回 亡き妻・憲子への想い(その2)・・・ それでも生きる!

谷川彰英先生

先生の生き様はALS患者であることに目を奪われてしまいがちですが、そればかりでなく、一般人の鏡でもあるお姿に感銘を受けています。V・フランクルが『時代精神の病理学』のなかで人は3つの価値に生きている:一つは創造的価値、二つ目は芸術や自然に親しんで感動を受けている態度価値、第三は運命とか追い込まれた逆境にあって、それを受け入れてもなお希望をもって生きる受容の価値です。この3つを見事にいま谷川先生は私たちに顕しておられます。先生がいま取り組んでおられる新しい著書を心からお待ちしています。奥様の最後のお姿に京都・永観堂の「みかえり阿弥陀」を映し見ておられる態度価値の共有、そして奥様の身代わりとして苦境を乗り越えようとしておられる受容の価値はいずれも美しく輝いています。

陶山義雄先生(元東洋英和女学院大学教授)

陶山義雄先生も小暮先生のご紹介によって親交を深めた先生です。神学者らしく常にキリスト教と宗教についての該博な知識を披歴され、圧倒されています。しかもいずれも示唆に富みかつ説得力に富んでいるのです。私は学生時代にドイツに遊学した経験があるのですが、ヨーロッパ全土に深く広く浸透しているキリスト教が理解できず、言わば宗教の壁にぶつかって帰国しました。今思えば仏門出身の私にとっては当然の帰結だったのでしょう。

若い頃は現役を引退したら仏教を学んでみたいと考えていたのですが、その機会も得られずに闘病生活に突入してしまいました。そこで出会ったのが小暮修也先生や陶山義雄先生に代表されるキリスト教関係の皆さんでした。両先生と交流する過程でキリスト教の教説に触れることになったのですが、共鳴・共感することが多く、このまま行ったら自分はキリスト教徒になってしまうのではと真剣に悩んだこともあります(笑)。

V・フランクルの著作は読んでいないので立ち至った議論はできませんが、またしても親しく誘い込まれています。3つの価値の内先ずピンときたのは「運命とか追い込まれた逆境にあって、それを受け入れてもなお希望をもって生きる受容の価値」でした。これはかなり当たっているように思います。生前妻はよく人に「主人はALSになってから一度も愚痴を言ったことがありません。それはすごいことだと思う」と言っていましたが、それはその通りです。

理屈を言えば「愚痴を言って事態が良くなるのならいくらでも言うが、実は逆で、愚痴を言えば言うほど逆境に追い込まれる」ことを知っているからです。

ただ堪えるしかないのです。耐えられる人は強い人です。闘病生活を通じて私は強い人だと思うようになりました。その強さはどこから生まれたかというと、思春期の悩みに必死に耐えたからです。

思春期にある中高生の皆さんへ。

悩みを抱えているのは君一人ではありません。

それぞれ悩みに耐えて生きている。

思春期の悩みなんてものは、じっと耐えていれば、

台風のように必ず通り過ぎていきます。

だから、堪えてください。

悩むことによって、人は強く美しく成長していく。

死んではダメだ!

とことん生きろ!

パソコンを打っているはずみで、このような展開になってしまいました。おそらくそれは、今の私の命を支えている最も重い価値はこの「受容の価値」であるからだろうと思います。

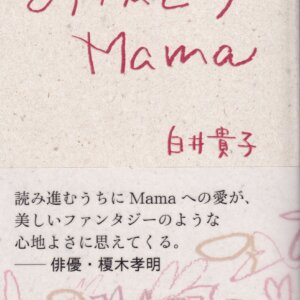

次にしっくり受け止めることができたのは「創造的価値」です。私の場合は本の執筆がそれに当たるでしょう。ALS宣告後数年で9冊の本を出版できたというのは尋常ならぬことだと自分でも思います。それを可能ならしめたのは「伝の心」(でんのしん)という障害者の意思疎通のために開発されたパソコンがこの世に存在したことでした。伝の心がなかったら1冊も書けませんでした。時代に感謝です。

「芸術や自然に親しんで感動を受けている態度価値」は私の場合は「利他の心で生かされ生かす」精神態度かな? それにしても深いですね―。

宗教について全くの門外漢である自分が感じていること──それは、仏教・キリスト教の枠を超えた原宗教体験の渦中に生きているということ。素直な思いです。