対話的探究への招待――哲学すること、対話すること 第1部 哲学と対話

ギリシア語の語源から

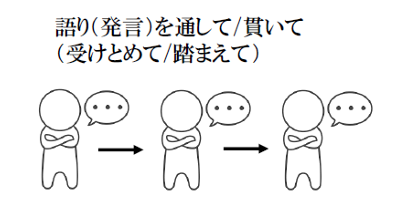

西欧語では、「対話」はどう言い表されるでしょうか。英語とフランス語ならばdialogue、ドイツ語ではDialog、ラテン語だとdialogusになります6。これらはいずれもギリシア語のdialogos に由来します。これは接頭辞diaと名詞logosを組み合わせた語です。diaの基本的な意味は「~を通して」や「~を貫いて」、logos の主要な意味は「言葉」ないし「語り」

ですから、dialogos は「言葉(語り)を通して/貫いて」という意味をもつことになります。

「言葉(語り)を通して/貫いて」とは、具体的にどのような事態をいうのでしょうか。次のように解釈できそうです。ある語り(発言)を踏まえて、別のある語り(発言)が生まれる。そこからさらに新しい語り(発言)が引き出される。そのようにして言葉(語り)と言葉(語り)を貫いて、「対話」という出来事が共同作業として成立する。先の「パートナー」という語を活かすならば、「パートナーとしての相手の言葉を受けて話す」と表現してもよいでしょう。

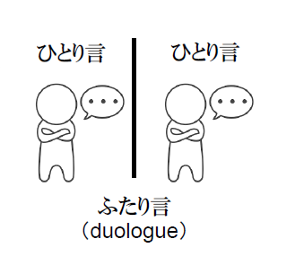

それに反して、同じ空間に複数の人がいて、各々が言葉を発するとしても、互いの語り(発言)が聴かれず、受けとめられなければ、「対話」は成立しません。二人がそれぞれ「ひとり語り」(monologue)をするだけならば、それは「ふたり言」(duologue)とでも呼ばれるべきでしょう。

コミュニケーションとしての対話

すこし視点を変えて、「対話」を捉えなおしてみましょう。対話は言語的コミュニケーションの一種です。ではコミュニケーションとはなにをいうのでしょうか。ここでも語源に考察の糸口を求めましょう。

communication という英語は、communicare というラテン語の動詞に由来します。その語義は「わかちあう、共にあずかる、共有する」――なにかを共通の、共有の(communis)ものにする――というものです。なにを共有するかに応じて、コミュニケーションは多様なかたちをとります。たとえば、食事をわかちあう共食というコミュニケーションがあります。

言語的コミュニケーションでは、言葉のやりとりを通して、なにかが共有されます。それは情報かもしれませんし、課題や苦悩かもしれません。あるいはアイデアや思想かもしれません。これらの言語的コミュニケーションが「パートナーとして、相手と正面から向き合いながら、対等な立場で、相手の言葉を受けて話す」というスタイルで進められるならば、それは「対話」となります。さらに問いが共有されると、対話は「探究」の色彩を帯び、「探究的な対話」ないし「対話的な探究」になります。これを狭義の「対話」と呼ぶことにしましょう。

問いが共有されるプロセスはさまざまです。ある人の苦労や苦悩をわかちあううちに、あるいはだれかの疑問に答えるうちに、共通の問いが立ち上がることもあります。公共的な課題や社会問題をとりあげて、そこから問いを立てることもできます。どのようなプロセスを踏むにしても、ひとたび問いが立てられれば、それをめぐる対話はすべての人に開かれます。問いさえ理解できれば、だれでも参加できるからです。問いが開放的・公共的な空間を拓くのです。しかもそこでは、参加者は文字通りに「対等」です。だれも問いの答えを手にしていないからです。答えを手にしている人はだれもいない、だからこそ問いは問いであり続けているのです。

対話的な探究においては、ひとつの問いの前に共に立ち、答えを手にしていないという対等な立場で、言葉のやりとりを通して、共同で探究が進められます。対話的探究には、「対等」だけでなく、「応答」と「パートナー」という要素が含まれるのです。この点では対話も同様です。

6 明治期の哲学辞典『哲学字彙 英独仏和』では、これらに「問答」「答問」「対話」という 3種の訳語があてられています(井上哲次郎『哲学字彙 英独仏和』丸善、1912年、36頁)。このうち「問答」と「答問」は、問いを提起して簡潔な回答を求めるというソクラテスの対話実践(問答法)を念頭に置いたものです。