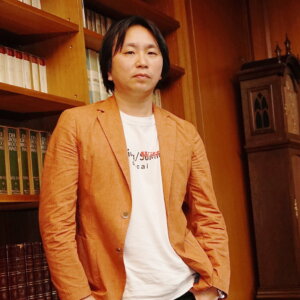

石井 光太さん(ノンフィクション作家)

ノンフィクション作家・石井光太さん──国内外を問わず、戦争、災害、貧困、虐待等の社会問題に切り込むノンフィクションの名手だ。その軽妙な文章は、様々の重厚なテーマを読者の懐にスッと届けてくれるが、その内容はどれも誰もに知っていてほしい重要な社会的課題を孕んでいる。それでも、ジャーナリストではなくあくまで作家を目指したという十代の頃……、その轍を訪ねた。

どんな環境でお育ちに

親が舞台美術の仕事をしていて、周囲もほとんどがクリエイティブな職種でしたから、物心ついた頃には自然、「自分も何かのつくり手になるんだ」という気持ちを持っていましたね。特に強く印象に残っているのは、当時まだ30台の働き盛りだった父の姿で、その背中を何かものづくりの素晴らしさを体現しているように感じていました。そんな環境ですから、当然、勉強よりも読書や映画・演劇の鑑賞に浸る毎日でしたね。

将来の目標が定まったのは

中学生のときです。”将来は映画か本を書くことで生きていく”と決めて。そのためにもまずは海外で出て見聞を広めて、実績を積もうなんて計画までしていたんです。そう考えたのは、もともと父がイギリスやヨーロッパで仕事をして、その実績を日本で評価された人だったんですね。周囲の知人にも海外の経験を前提に活躍する大人が多くいて、そうしたことからも僕の中で海外へ出るのはごく自然なことだったわけです。

大学では文芸の道に

中学の頃に出会った谷崎潤一郎の『春琴抄』がきっかけで。使用人の佐助が主人を慮り自ら目を潰してしまう場面の圧倒的なリアリティに、文章表現の凄みを見せつけられて。これは映像よりも文章の方がよりリアルだぞと、衝撃を受けたんですね。それで、自分もこんなふうに文章で感動を生み出したいと決意して。でも、いざ大学に入って他人と自分の作品を見比べると、自分の才能の無さを痛感させられて……。人一倍の努力の必要性を強く感じて、それからというもの、1日3冊の読書、1週間に1冊の小説模写、1ヶ月に1冊の小説と決めて、ひたすら書き続けました。