「対話的探究への招待――哲学すること、対話すること」第1部 哲学と対話

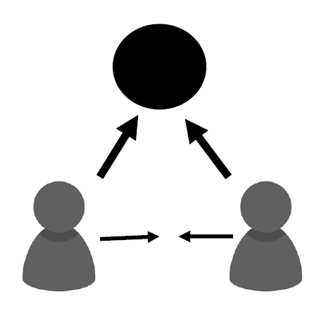

言語的コミュニケーションとして対話を捉えると、それがさらに明確になります。前回も確認したように、コミュニケーションの原義は、「わかち合う、共にあずかる、共有する」という仕方で、「なにかを共通の、共有のものにする」ことにあります。対話的なコミュニケーションにおいては、「わかち合われるもの」(主題)に第一義的な関心・まなざしが向けられるのです。もちろんその場合も、相手には対話のパートナーとして、相応の気づかいが向けられるでしょう。相手の状況・状態を無視してしまえば、わかち合うこと自体が困難になってしまいます。また、わかち合われたことは言葉にされ、互いに聴かれるでしょう。

故人と物理的に向き合うことはできません。しかし縁側に共に腰をかけて、庭先の花に視線を送るように、対話の主題に共にまなざしを向けるという可能性は、一概に排除できません。故人が今、ここで、当の主題にまなざしを向けていることを確認できないだけです。

故人が関心を寄せていた問題について、あなたは生前の故人とくりかえし対話していたとします。対話は長時間にわたり、故人はトイレのために中座することもあったでしょう。

あなたは対話を導く問いに集中するあまり、それに気づかなかったかもしれません。相手がいないことにふと気づいた場合も、それで対話を打ち切らず、相手が戻るのを待ったことでしょう。相手が戻るまで、自分の考えを深めたことでしょう。そのような仕方で対話の営みは継続されたのです。相手が不在であるからといって、ただちに対話が不可能になるわけではありません。

③ 対等な立場で

ここでも「対等」の意味合いが問題になります。「生者と生者」と「生者と死者」とでは、「対等」の意味合いが違ってくるからです。

生者と生者の場合、主として問題になるのは権力関係です。たとえば主従関係にある場合、言語的なやりとりのほとんどは、命令や指示、情報伝達などで占められ、一方通行のものとなるでしょう。部下(臣下)はボス(君主)の意に反して、自分の考えを率直に表明する自由をもちません。そうなると「対話」は成立しません。

共通の問いを囲む対話的探究においては、参加者は文字通りに「対等」です。だれも問いの答えを手にしていないからです。だれかが答えを手にしていたら、それはもはや問いではりません。だれも答えを手にしていないから、問いは問いであり続けているのです。

生者と死者のあいだには、部下(臣下)とボス(君主)といった社会的な権力関係が介在しません。その意味では、対等な関係が成立しているといってよいでしょう。

しかし亡くなったひとは、今、ここで、言葉を発しません。それゆえわたしたちは、生前に語られた言葉、あるいは書き遺された言葉を手がかりに、故人との対話を試みるほかありません。