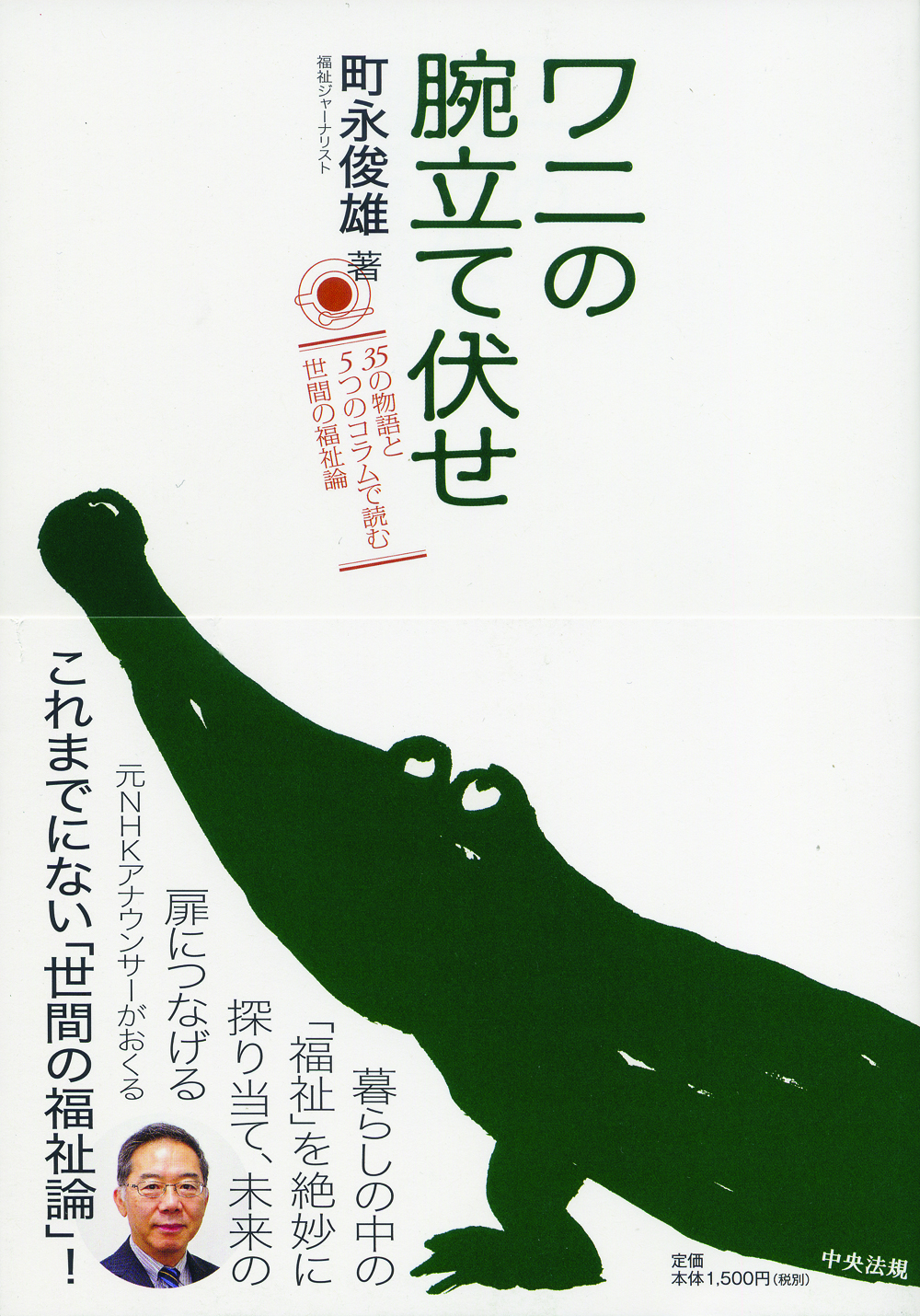

『ワニの腕立て伏せ 35の物語と5 つのコラムで読む世間の福祉論』

町永俊雄/著

中央法規出版/刊

定価1,620円

肩の力を抜いて福祉と向き合うことの大切

ブタの腹筋、ニワトリの走り高跳び、ワニの腕立て伏せ。どれもムダとかムリとか思われるもの。しかし暮らしの大部分は「ムダ」で占められていると著者は言う。ムダだと思われるような些細な出来事の中に福祉の力があるのだと。

瓢々とした語り口で、日常のそんなことも福祉になるのかと気づかせてくれる。最初は普通のエッセイかと思って読み進めると次第に福祉の話になり、最後は認知症を取り巻く状況の話になる。現実は結構深刻だったりするのだが、この本を読むと肩の力を抜いて福祉と向き合うことができそうな気がするし、人に対してもっと優しくなれるような気がする。

しかしその中で、福祉を政府や自治体にすべて「おまかせ」してきたことを指摘されハッとする。福祉の仕事は誰かがちゃんと考えて何とかしてくれるという気持ちがどこかにある。元気で動けているうちは、福祉は遠い存在だ。年をとり介護が必要になったり認知症になったりする姿を見ると切なくなるが、それは未来の私たちの姿でもある。「支えるものと支えられるものという社会の仕組みを、フラットな横並びの関係に組みなおすことが必要だ」と著者は言うが、もちろん、その仕組みはまだ完成していない。それを考えるのが私たちのこれからの課題だ。

「福祉」の「福」にも「祉」にも「さいわい」という意味がある。障害のある人、病気を抱えている人、足腰の弱った高齢者を含め、すべての人が安心して幸せに暮らせる社会にするためのヒントがこの本には詰まっている。福祉を考える本として、高校生にも読んで欲しい一冊だ。

(評・長野県赤穂高等学校図書館学校司書 片桐 亜希子)

(月刊MORGENarchives2014)